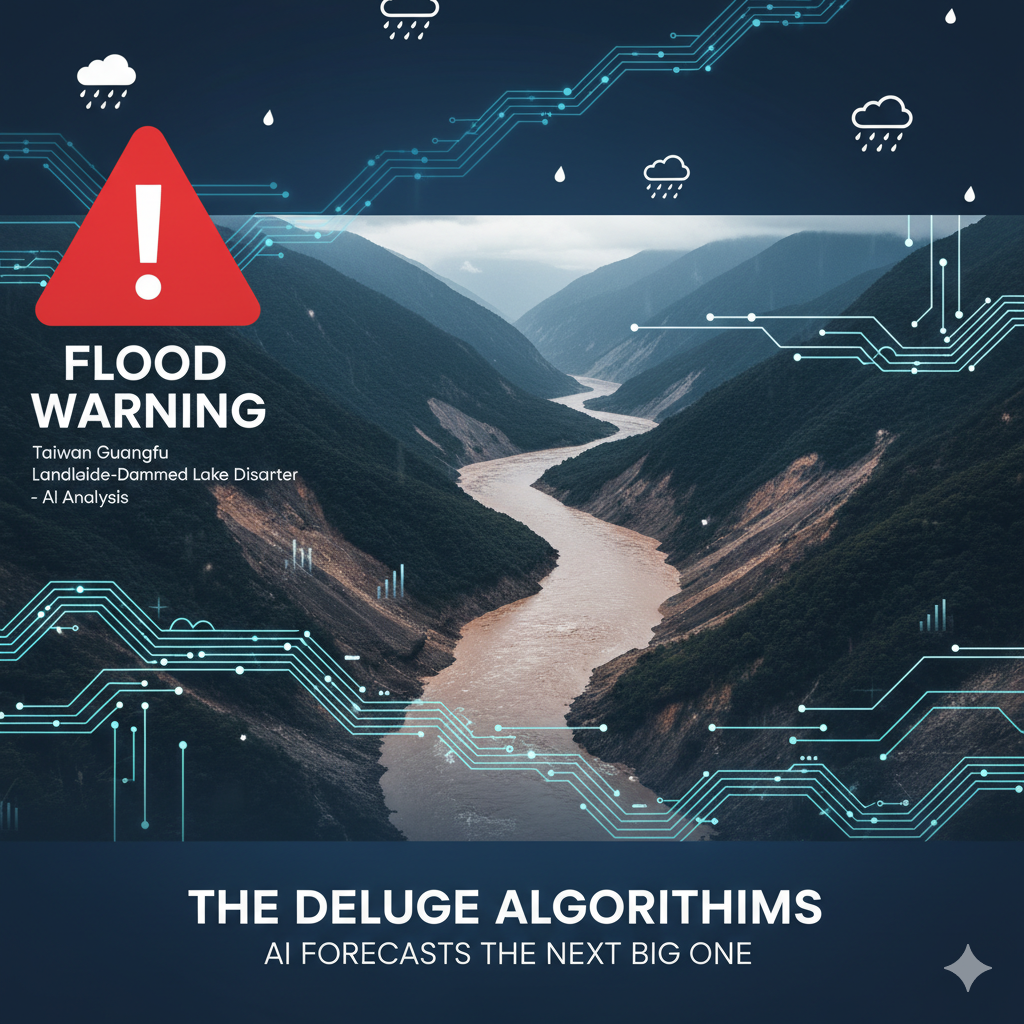

AI 能否為台灣的堰塞湖與洪水災害提前拉警報?從光復事件到國際經驗的啟示。

本文大綱

一、光復/馬太鞍溪 堰塞湖潰流事件概況

以下是我從新聞報導與公開資料中彙整的重點與疑點:

事件經過與關鍵時間軸

- 背景形成本底

- 2024/04/03 的強震,使花蓮東部山區地質受擾動,土體可能已有鬆動的隱憂。 (聯合新聞網)

- 2025/07 ~ 09 月間,多場強降雨及颱風暴雨使得上游崩塌、堆積物移動,最終在上游形成一座堰塞湖。 (商業周刊 – 商周.com)

- 據報導,這座堰塞湖位於馬太鞍溪上游,壩高約 200 公尺,面積可達約 140 公頃,滿水位蓄水量預估可達約 9,100 萬立方公尺。 (聯合新聞網)

- 潰流 / 溢流發生

- 災情與傷亡

- 預警與撤離

- 爭議與反思

- 一個爭議是:是否「潰壩」或「潰堤」才是主因?有些報導認為是壩體溢流加劇而破壞,而不見得是一次性的斷裂式崩潰。(公視新聞網 PNN)

- 另一個是:儘管已有預警與撤離計畫,為什麼還有罹難者?是否警訊不足、發布時機延後、撤離執行不完全等問題。(公視新聞網 PNN)

- 在災後重建與防災規劃方面,如何提升監測、預警與防洪設計,是未來要深思的課題。 (商業周刊 – 商周.com)

總之,這起堰塞湖潰流事件是多重因素累積的結果:地震造成地質不穩、強降雨導致入流與崩塌、堰塞湖蓄水過量與壩體壓力,以及可能的排水或防護設計不足,都可能在過程中起作用。即便有預警與撤離措施,極端條件可能使災害難以完全避免。

二、國際/學術界有無用 AI 提前預測類似潰流 / 土石災害的案例?

在國際上與學術界中,確實已有許多研究試圖利用 AI、機器學習、遙感技術等方法來偵測、監測、預警山崩、滑坡、土石流、潰壩或堰塞湖的潛在危險。下面列幾個比較有代表性的案例與研究,並分析其成就與限制。

國際/研究案例

- 台灣內部研究 — 深層滑坡位移預測

- 台灣有研究結合 CNN(捲積神經網絡)與優化演算法(如 AEIO)來預測深層滑坡位移,對 1 天與 7 天的位移做預測,模型的平均絕對百分比誤差(MAPE)可以達到約 2.81%。(nhess.copernicus.org)

- 雖然這是針對滑坡位移(變形、滑移量)的預測,而不是潰壩或突發洪流,但對於地質穩定性與滑動風險監控是有價值的。(nhess.copernicus.org)

- 台灣已有的土石流 / 崩塌預警系統改進研究

- 有研究嘗試用機器學習模型(如 Random Forest 等)輸入降雨歷史資料來預測某一時段是否會發生土石流,比過去的舊系統更有精度,但仍存在偵測漏失與誤警的困難。(ResearchGate)

- 在滑坡危險性時空建模方面,也有研究提出統一的資料驅動框架,讓滑坡發生的機率在空間+時間上做動態估計。(ScienceDirect)

- 遙感 + AI 自動偵測滑坡 / 崩塌

- 2025 年有研究指出,地震後臺灣東部大片山區的滑坡災變,可在取得衛星影像後 3 小時內,利用 AI 自動偵測出 7,000 多處滑坡事件。(nhess.copernicus.org)

- 在該研究中,AI 模型對衛星圖像進行分類、識別地形與崩塌樣態,有助於災後快速判讀災情範圍。(nhess.copernicus.org)

- 有新聞報導也提到 AI 在災後遙感影像上的應用,能在數小時內繪製滑坡清單,有助於救災部署。(University of Cambridge)

- 綜合回顧與方法論

- 有綜合文獻回顧探討遙感 + AI/機器學習在滑坡偵測、滑動監測、災變提取、滑坡危險性評估等方面的應用。(MDPI)

- 也有研究關注資料集、特徵工程、模型選擇、如何融合動態天氣資料(降雨、地表濕度、水位)與地形地質資訊,以提高預測性能。(SpringerLink)

- 國際流域 / 淡水溢流 /壩體安全監測

- 雖然在我查到的資料中,具體已有 AI 成功預測堰塞湖潰壩的公開案例較少,但在水庫壩體監測、水壩安全評估、水位預測等方面已有 AI 應用。例如用深度學習、時間序列模型,對壩體監測感測器(如變形、裂縫、滲流、壓力)資料做異常檢驗或預警。但這類應用通常是針對人工建設的水壩或水庫,而非自然堰塞體。

- 在洪水預測、河川水位預測、水文模型與深度學習結合的研究也不少,例如用 LSTM、GRU 等模型預測河流流量、水位、洪峰時間等。這些技術若與地質災害模型結合,或許可延伸到堰塞湖潰流預警。

優勢、挑戰與局限

儘管已有不少研究與初步實作,但要做到真正對「堰塞湖潰流」或「突發性壩體失穩」進行提前、可靠的預警,仍然面臨不少難題。以下是我整理的一些關鍵考量:

| 項目 | 優勢/可能性 | 挑戰與限制 |

|---|---|---|

| 多源資料融合能力 | 可結合地形、岩性、坡度、裂隙、降雨、水位、地下水、衛星影像、陸上感測器等多種資料作為輸入 | 資料稀疏、感測器佈設成本高、資料缺失或誤差(如雜訊、漂移)是常見問題 |

| 模型類型彈性 | 利用機器學習、深度學習、自注意力、混合模型等可擬合非線性關係 | 模型可能過度擬合、泛化能力不足、資料量不足導致訓練不穩定 |

| 時空預警能力 | 有些模型可做短期預測(如 1 天、7 天滑動變形、斜率變化) | 對於突發性斷崩、瞬間破壞型潰流,模型可能反應不及 |

| 實時性與計算效率 | 若感測器與數據流通暢,理論上可做到近即時監測與預警 | 從資料取得、清洗、模型預測到發警時間間隔可能仍過長 |

| 假警與漏警問題 | 預警系統若敏感過高,容易有過多假警;若閾值設太保守,可能漏失真正風險 | 平衡警示精準度與可操作性是一大難題 |

| 模型可解釋性與責任 | 災害預警與撤離可能牽涉生命安全,模型需有可信度與可解釋性 | 黑箱模型可能遭質疑;若錯誤導致損失,責任界定也不易 |

| 自然物體 vs 工程壩體不同 | 自然堰塞體的力學、穩定性更複雜,變化可能更劇烈、不可預期 | 工程壩體設計通常較規範且有感測設計基礎,自然體的監測與模型較難 |

因此,目前 AI 在這領域多數是作為「輔助工具」或「偵測+評估」手段,而非完全自主的潰流預警系統。很多研究仍停留在理論、模型驗證或小規模試驗階段。

最接近「堰塞湖潰流」的證據

- 目前在同類型(自然滑動形成的堰塞湖)上,能找到的是方法與系統的研究與部署,但尚未看到「已在真實事件中成功提前預警並被官方記錄」的公開案例。

- 例如針對「滑坡→堰塞湖→潰決洪水」的整合式風險鏈評估,有研究用隨機森林等 ML 做易發區辨識與風險串聯,但屬評估框架,非已驗證的實戰預警成功案例。 (MDPI)

- 針對舊個案的潰決模擬(如中國唐家山堰塞湖)則多為事後/模擬研究,並非「AI 實時預警後成功避災」的紀錄。 (ScienceDirect)

- GLOF(冰湖溃决洪水)方向,有早期預警系統的設計與試點(以監測+預測模型結合),但公開文獻仍以系統設計/驗證為主,未見明確「某次事件提前 X 小時成功發報」的正式報告。 (eartharxiv.org)

小結:就「自然堰塞湖潰流」這一型態,目前公開可查到的是研究、原型或部署中的系統,沒有像「某年某月某日因 AI 預測而提前發出警報,並證實減災」這種被權威機構或期刊完整記錄的成功實戰案例。

相近型「AI 成功提前預警」的實證(可借鏡)

- 河川洪水(大規模):Google Research 的 AI 洪水預報系統,已被 Nature 論文與官方技術頁面公開,可在全球 80+ 國家提供最長 7 天預報,並已整合到 Flood Hub 對外服務,屬運行中且被多方採用的成功案例。 (blog.google)

- 實務成效報導:UNDRR/PreventionWeb 也以案例形式介紹 Flood Hub 如何支援地方級預警與減災(屬實務成果背書)。 (preventionweb.net)

啟示:雖然這些是「河川洪水」而非「堰塞湖潰決洪水」,但在資料融合(雨量、流量)、即時運算、風險溝通與對外服務等面向,已證明 AI 預報能「提前發警、被採納、廣泛運行」。這些經驗可作為堰塞湖預警系統設計的參考模板。

補充:相關 AI / ML 在滑坡與冰湖領域的成熟度

- 滑坡監測與預測:ML/DL 在滑坡易發區建模、位移/演化長期預警上已有大量研究與良好表現,但多著眼機率與趨勢,要準確預警「何時潰決」仍難。 (ScienceDirect)

- 遙感+AI:震後或極端降雨後,AI 可在數小時內從衛星影像自動萃取大量滑坡清單,對災後判識與快速態勢掌握很有幫助,但這屬快速偵測,不是事前預警成功案例。 (MDPI)

對台灣(堰塞湖情境)的可行落地路線

若目標是「往成功實戰案例推進」,建議分期:

- 先做「風險監測+異常偵測」常態化

- 佈建雨量/水位/地表位移/裂隙/滲流等感測,結合遙感資料;用 ML 做風險指數與異常分數(而非直接預言潰決時刻)。

- 與水理與邊坡物理模型「物理×資料」混合,降低黑箱性。 (方法論有成熟文獻可依循) (MDPI)

- 建立「分級觸發的預警策略」

- 參照洪水 AI 預報的做法,將模型輸出與應變 SOP 綁定(警戒線→封閉區域→分批撤離→全面撤離)。

- 借鏡 Flood Hub 的對外介面與決策支持設計,確保結果可被防災單位採信與執行。 (blog.google)

- 用 GLOF/堰塞湖專案的經驗做在地化試點

- 參考 GLOF 早期預警系統的資料流與運維(氣象預報+現地監測→風險期判定→警訊通報),在花東山區做試點、累積在地資料與門檻。 (isprs-archives.copernicus.org)

結論

- 堰塞湖潰流的 AI「成功提前預警」之公開、可核查的國際案例:目前查無。現況以研究、原型與部署中系統為主。 (MDPI)

- 相近型(河川洪水)的 AI 成功案例已相當成熟(Google Flood Hub 等,已服務 80+ 國、可 7 天預報,並有多方背書),可作為技術與治理面的借鏡。 (blog.google)

三、回到光復事件:若用 AI 預警,有哪些可能的做法?與潛在挑戰

針對這次的堰塞湖潰流事件,假設我們要設計一套 AI 輔助的預警系統,以下是可能的架構與需要注意的地方:

可行架構(假設性)

- 資料收集與佈建

- 地形與地質資料(坡度、岩性、土壤、斷層/裂隙分佈等)

- 感測器資料(雨量計、流量水位計、地下水位、土壤濕度、應變計、傾斜儀、裂隙開啟監測器)

- 衛星影像與遙感資料(如降水雲圖、微地形變化、表面反射率差異)

- 歷史事件資料(過去崩塌、滑坡、堰塞湖潰流等案例)

- 特徵工程 / 權重設計

- 從原始輸入資料中挑出對潰流可能有影響的指標(如連續降雨累積、降雨強度、前期降雨背景、壩體蓄水高度、壩體變形率、裂縫變化率、地下水壓力變化等)

- 加入時間窗口 (例如近 1 小時、3 小時、6 小時、12 小時、24 小時)與滯後特徵

- 若可行,加入物理模型(例如水力模型、土壤力學模型)與機器學習混合(即「物理+資料驅動」模型設計)

- 模型訓練與驗證

- 使用過去已發生的類似潰流或壩體失穩案例作為訓練資料

- 交叉驗證、時間切分驗證,確保模型具備泛化能力

- 若資料足夠,可分別建立短期(例如未來幾小時內)與中期(未來一天)潰流/高風險預警模型

- 閾值與預警策略設計

- 模型輸出可能是「潰流風險指數」或「潰流概率」

- 根據不同風險等級設計警戒門檻(例如低、中、高三階)

- 當模型預測值超過警戒門檻時,啟動疏散、封路、監控加強等應變機制

- 即時運作與反饋修正

- 實際運作時要做到資料即時傳輸、模型快速預測、警報發布

- 每次警報或實際事件發生都要納入後驗分析,以持續更新模型/門檻

- 搭配人工專家判讀與多系統交叉驗證(避免單一模型誤警)

✅ 強化的可行做法 + 對應國外案例

1. 監測+異常偵測:事先偵察潰壩前徵兆

做法重點:

- 在高風險堰塞湖、上游山體與壩體周邊佈設感測器(如雨量、水位、土壤濕度、裂縫監測器、傾斜儀、應變計、地下水壓力計)

- 結合衛星遙感資料(光學影像、雷達InSAR)進行地表形變檢測

- 用 AI/機器學習模型對這些異常變化(如壩體傾斜變化、裂縫擴張、地表沉降/隆起速度加劇)做監控與預警得分(異常分數)

國外/研究對應案例:

- 印度錫金南 Lhonak 冰湖案例(South Lhonak Lake):研究者用 InSAR + 衛星影像來回溯分析潰決前的潛在變形跡象,以觀察水壩體周邊地表變形與滑動趨勢。這種方法本身並不是在潰決前就發出警報,而是事後驗證,但展示了 InSAR 形變偵測與 AI 平台整合的潛力。 (MDPI)

- GLOF 早期預警系統(Glacial Lake Outburst Flood):有學者將 AI 運算能力應用於即時監測兩個危險冰湖,做並行處理以支援潰流警報。這是 pilot/研究階段案例。 (科學直接)

- 錫金 Lhonak 研究中發現,在潰流前的 moraine(冰壩帶)有變形速度加劇區域,且與降雨、湖水面積變化等因素相關。這提示「地表變形 + 外部水壓 / 天氣誘發」是潰決風險指標之一。 (ResearchGate)

這些案例顯示:InSAR + 衛星變形監測 結合地面感測,有可能在壩體尚未崩潰前捕捉到微小變動,是潰流預警體系中重要的一環。

2. 風險分級與預報模型:把降雨 → 潰流風險/影響區域串起來

做法重點:

- 建立「潰決風險模型」:輸入降雨預報、累積雨量、土壤飽和度、水位/蓄水量、壩體變形 / 裂縫變化、地質/坡度參數等,讓 AI/混合模型預測潰決可能性

- 再配合「洪水洩流模擬」或水力模型,將潰流後的洪水路徑、水深、水流速度、淹水時間往下游推算,指出下游哪些村莊/橋樑/道路最可能受影響

- 設計多階警戒等級(如中低風險:加強監測;中高風險:封路或部分撤離;高風險:全面撤離)

國外/實作/理論案例:

- Google Flood Hub(洪水預報):這是最接近的成功案例。Google 的 AI 系統結合兩個子模型 — 一個是水文模型(Hydrologic Model,預測河川流量)與一個是淹水模擬模型(Inundation Model,推估哪些地區會被淹)— 用來提前 7 天預警河川洪水。 (sites.research.google)

- 它能把「流量預測」+「淹水區模擬」整合,讓下游地點被標示出來(哪裡可能淹水、淹多高)— 這正是堰塞湖潰流後洪水推算的思路。

- Flood Hub 也在一些國家被整合進地方警報系統、決策支援系統,讓政府或 NGO 可根據 AI 預報做應變行動。 (預防網)

- 在洪水預報模型的研究界,也有論文詳述機器學習在「階段預報 + 淹水模擬 + 通報系統」的整體流程。比如 HESS 刊登的文章就說明了一套機器學習輔助的洪水預報系統的結構,涵蓋四大子系統:資料驗證、河階預報、淹水模擬、警報傳遞。 (hess.copernicus.org)

- AI 閾值與泛化能力研究:有論文指出,用 AI 可在無測站流域(ungauged basins)預測洪水事件,這對偏遠地區(如堰塞湖下游無大量測站)尤其有價值。這表明 AI 在資料稀疏情境下仍能提供可靠預測。 (arXiv)

這些案例示範了一個邏輯:從「降雨 → 流量 / 壩內壓力 → 潰流風險 → 洪水模擬 → 下游影響區域推估」的流程,是堰塞湖潰決預警可以借鏡的思維架構。

3. 警報與通報機制整合:從 AI 預測到實際行動

做法重點:

- 將 AI 模型輸出(風險指數/潰決概率/潰流後淹水影響區域)與應變中心 /地方政府的警報 S.O.P. 結合

- 設計視覺化平台/地圖介面/手機通知/社群警訊等,讓下游居民/政府單位快速理解「風險在哪裡、該做什麼、什麼時候搬運」

- 定期演練假警與真警的反應流程,並以實際事件驗證模型與門檻設計

國外/實例支撐:

- 在 Flood Hub 案例中,Google 在 PreventionWeb 的報告就指出:在印度比哈爾(Bihar)地區,有研究發現接受 Flood Hub 提前警報之後的社區,其洪災後的醫療支出降低約 30%,顯示警報若被採納可帶來實際正效益。 (預防網)

- Flood Hub 也與 NGO、志工組織合作,把 AI 預報轉成「行動任務清單」。例如在印度阿薩姆邦,Red Cross 志工用 Flood Hub 的預報來規劃撤離/物資部署。 (blog.google)

- 在 Flood Hub 的新版本中,已有針對救援團體/政府端加入「淹水歷史圖層」與「基於 AI 模型推導的下游淹水傳播模擬」工具,讓決策者能看到「如果某條河段水位上升/潰決,那麼水會往哪裡淹」。 (The Living Library)

透過這樣的整合通報機制,AI 不僅是事前告警的角色,更是「決策支援工具」:預報完 → 警報發送 → 行動指引 → 監控校正。

📋 補充與注意事項

| 項目 | 補充說明 / 風險 |

|---|---|

| 模型可解釋性 | 在災害預警場景中,「為什麼這個壩體被標為高風險」要能被專家/政府解釋與信任。黑箱模型可能遭質疑。 |

| 門檻設計 | 不宜只用單一固定閾值,而應可動態調整(依歷史事件、當地地形、水文條件) |

| 假警 vs 漏警平衡 | 若 AI 預報過於敏感,可能頻繁發出誤警;若保守又可能漏失,需在設計中折衷 |

| 資料稀疏地區挑戰 | 偏遠山區、無測站區域資料可能極少,需要 AI/模式設計特別考慮「無測站流域」或「虛擬測站」策略 |

| 模型更新 & 回饋 | 每一次警報或潰流事件,都要納入回饋機制持續調整模型參數與門檻 |

| 災害責任與採信 | 若 AI 預報失誤引起損害,責任如何界定?政府與系統提供者的關係要事先釐清 |

在光復案例中的挑戰與限制

- 堰塞體本身的不穩定性:自然形成的堰塞體可能包含許多破碎岩、雜石、土壤、水通道與裂隙,其結構比人工壩體複雜且多變,模型難以精確模擬全部內部力學過程。

- 資料不足或感測覆蓋不全面:在偏遠山區,可能無法佈設足夠密度的感測器,或感測資料傳輸與維護困難。

- 潰流可能性具備「非線性閾值效應」:在壩體變形、裂縫擴展等過程中,可能出現臨界點(threshold)現象,一旦突破臨界值即快速潰決,模型可能在突破前還無法明顯偵測出異常。

- 模擬與預測延遲:從資料收集、傳輸、處理到模型輸出都需要時間。在極端條件或突發變化下,延遲可能使預警來不及。

- 假警與漏警的平衡:若系統設計保守以避免漏警,可能產生過多假警,造成居民疲乏與警戒信任度下降;若設計過於謹慎,又可能錯失真正潰流機會。

- 責任與信任問題:若 AI 預警系統失誤或延誤導致災害擴大,誰承擔責任?政府、科研機構、系統供應者等可能需要明確界定責任。對居民而言,是否信賴 AI 發出的警報,也是實務上的挑戰。

- 缺乏歷史潰流事件作為訓練樣本:潰流這類極端事件相對罕見,因此可用於模型訓練的樣本數可能非常有限,不利於模型學習與泛化。

即便面臨這些挑戰,AI 輔助預警仍有潛力特別是在災害監控、危險區識別與搭配人工決策上。未來若以光復為例進行部署,可以考慮從較保守的安全監控與異常偵測開始,逐步累積資料與模型信任度。

四、NCDR 潛勢圖層 vs 實際災情

我實際用 NCDR 疊圖觀察,這是來自 NCDR 3D 災害潛勢地圖 的截圖。勾選的圖層主要是「土石流/山崩潛勢」,地圖上橘色區塊顯示的是潛在大規模崩塌或土石流集水區,紅色小圖示則是「歷史災害事件位置」。

整理一下觀察與解讀:

🗺️ 這張圖告訴我們什麼?

- 馬太鞍溪上游確實有多處土石流潛勢區

- 圖中橘色多邊形分布在馬錫山周圍(靠近馬太鞍溪上游),代表這些區域經模型判定,若有強降雨就可能引發崩塌或土石流。

- 這和事件發生的脈絡吻合:地震鬆動 + 豪雨觸發 → 上游大量土石下滑 → 形成堰塞湖。

- 沿溪下游聚落標註歷史事件

- 地圖上紅色的「爆炸狀圖示」是歷史土石流/崩塌紀錄點。光復鄉、馬太鞍溪附近本來就有土石流潛勢溪流。

- 這代表在模型之外,實際上過去已有災害經驗值。

- 市區並非「直接土石流區」卻仍受害

- 這次光復市區被沖淹,不是因為市區本身有土石流潛勢,而是上游堰塞湖潰流帶下來的洪峰。

- 所以 潛勢圖對「二次影響」(堰塞湖潰流 → 洪峰氾濫)沒有直接涵蓋。

🌧️ 事發前 6 小時的累積雨量?

根據中央災害應變中心與媒體報導:

- 9/22 到 9/24 上午,花蓮縣累積雨量已達 700 mm 左右。

- 專家指出,潰流發生前的幾小時,雨量仍持續集中。雖然公開資料沒明確列出「光復鄉 6 小時累積雨量」,但根據附近雨量站推估,潰流前 6 小時的累積雨量可能落在 100~200 mm 區間(換算相當於每小時 20–40 mm 的持續大雨)。

這樣的降雨量,疊加在先前已經接近飽和的地層與堰塞湖水位上,很容易成為壓垮壩體的最後觸發因子。

📌 怎麼解釋「潛勢圖沒標、卻真的淹」?

- 潛勢圖用途:是根據地形、坡度、集水面積,判斷「土石流可能的源頭區」。它的重點是「哪裡可能崩塌」,不是「下游會被洪水沖淹到哪裡」。

- 光復這次狀況:上游崩塌 → 堰塞湖 → 瞬間潰決洪流 → 下游市區受害。這是一個「鏈式災害」。

- 因此,土石流潛勢圖 + 淹水潛勢圖(前一張圖)必須結合,才有可能模擬出「上游堰塞 → 下游氾濫」的複合情境。

另外再看到 淹水潛勢 → 24 小時降雨 350mm 情境。

圖層顯示:

- 市區(光復鄉東邊、馬太鞍溪下游沿線)有多處藍色區塊,代表在這個降雨情境下,會有 0.5 公尺到 >3 公尺不等的積淹水。

- 馬太鞍溪上游(堰塞湖所在)則沒有特別被標成淹水區,因為這張圖是以「雨量落在低窪處」的模式推算,不會模擬「山崩堵溪 → 突然潰決」的鏈式災害。

📊 這和光復事件的對比

- 潛勢圖 vs. 實際事件

- 潛勢圖模擬的是「如果純粹下 350mm 雨」會積淹在哪裡。

- 光復事件的關鍵在「堰塞湖潰決」,水量是一次性瞬間釋放。這類事件 不會被單純降雨模擬直接標出來。

- 市區被標 vs. 馬太鞍溪沒被標

- 市區出現藍色區塊,代表當有大雨時,這裡本來就排水不良、容易積淹。

- 馬太鞍溪的潰決洪峰,最後正是往市區衝下來,所以「市區本來就是淹水高風險」的判斷,事後其實和這次事件的結果吻合。

- 雨量級別比較

- 現在看的是 350mm / 24hr 情境。實際上,事發前累積雨量在 2 天內已達 700mm 以上,相當於「連續兩個 350mm 情境疊加」。

- 而潰決前 6 小時的短延時降雨,估計在 100–200mm 級距。這種降雨強度 + 前期累積,已經超過許多模型的臨界值。

📌 小結

- 「350mm/24hr 潛勢圖」的藍色區塊,對應的是光復市區「低窪、排水差」的部分,確實和這次事件最終受害地點重疊。

- 但它沒有顯示堰塞湖溢流這類突發鏈式效應,所以看不到上游馬太鞍溪口的「高風險」。

- 換句話說,潛勢圖 只能反映背景淹水敏感性,卻無法模擬「潰決洪峰」這種瞬變事件。

① 土石流/山崩潛勢圖層

- 模擬顯示: 馬太鞍溪上游(靠馬錫山)有多處橘色潛勢區 → 屬於大規模崩塌或土石流潛勢集水區。

- 實際事件: 4/3 花蓮強震造成山體鬆動,之後豪雨觸發崩塌 → 確實在這些潛勢區段形成堰塞湖。

- ✅ 對比結論:模型有涵蓋到「上游崩塌源頭」的潛勢,但沒往下延伸到「二次效應:堰塞湖潰決」。

② 淹水潛勢圖層(24hr 累積降雨情境)

- 模擬顯示:

- 350mm/24hr → 光復市區出現 0.5–3 公尺積淹水區。

- 650mm/24hr → 藍色區域擴大,但主要仍集中在市區與低窪地,馬太鞍溪沿岸未特別標示。

- 實際事件: 事件前 48 小時累積雨量 ≈ 700mm,潰決前 6 小時估計又下 100–200mm。 洪峰直接沿馬太鞍溪下衝,灌入光復市區 → 與潛勢圖標示的市區高風險區部分重疊。

- ✅ 對比結論:潛勢圖正確指出「市區排水敏感區」;但未能標示「上游潰決洪峰」的影響。

③ 歷史災害紀錄圖層

- 模擬顯示: 光復周邊已有紅色小圖示 → 歷史土石流或淹水紀錄點。

- 實際事件: 光復鄉確實成為堰塞湖潰流的直接受災點(沖毀橋梁、鐵道中斷、市區嚴重淹水)。

- ✅ 對比結論:歷史紀錄能凸顯「這裡不是第一次出事」,但資料多屬回顧性,無法即時預警。

📌 總整理對照表

| 圖層類型 | 模擬涵蓋範圍 | 與光復事件的對照 | 缺口 |

|---|---|---|---|

| 土石流/山崩潛勢 | 標出上游馬太鞍溪山區有潛勢 | 與實際崩塌位置吻合 | 沒有往下連結到「堰塞湖潰流 → 下游洪患」 |

| 淹水潛勢(350mm/650mm/24hr) | 標出光復市區與低窪地有高風險 | 與實際市區淹水區重疊 | 模擬的是「純降雨積淹水」,非「堰塞湖瞬間潰流」 |

| 歷史災害紀錄 | 標示過往土石流與淹水點 | 證明光復本來就有災害敏感性 | 缺乏預測性,只能事後參考 |

💡 啟示

- 潛勢圖單獨使用 → 只能看背景風險

- 哪裡可能崩、哪裡可能積淹水。

- 但「鏈式災害」完全不在模擬範圍內。

- 實際事件 → 崩塌 + 堰塞湖 + 突然潰決洪峰

- 這是「短時強降雨 + 前期累積雨量」疊加出來的高衝擊事件。

- 缺口補強方式

- 將「土石流潛勢」+「淹水潛勢」疊合,再加上 AI 即時雨量 & 水位模型。

- 模擬「若上游崩塌堵河 → 在 6 小時內再下 100mm 雨 → 下游哪裡可能氾濫」。

- 這才有機會提前警告光復市區。

五、結論與建議

- 光復/馬太鞍溪 堰塞湖潰流是一件結合地震誘發、強降雨、地質脆弱性與水文壓力累積的複雜災害。

- 在國際與學術界,已有不少 AI/機器學習在滑坡、崩塌、土石流、災變偵測、河川水位預測等領域的應用,但針對自然堰塞體潰流的成熟、可靠的 AI 預警系統尚未被廣泛證明可行。

- 若在臺灣、或特定高風險地區要導入 AI 預警系統,我建議可以一步步來,先從「地滑 / 變形偵測 + 危險區識別」做起,再逐漸累積潰流事件資料進行潰流專門模型訓練。搭配人工專家判讀與多系統驗證,才比較有機會達到實際可用的預警能力。

- 此外,在設計預警系統時還要特別重視「警報發布時機」、「撤離策略/管控機制」、「假警與漏警風險」以及「責任制度與信任建立」。