把「AI 能用的商務能力」規格化:上下文、工具編排、事件路由、UI 協作,一次講清楚

本文大綱

TL;DR

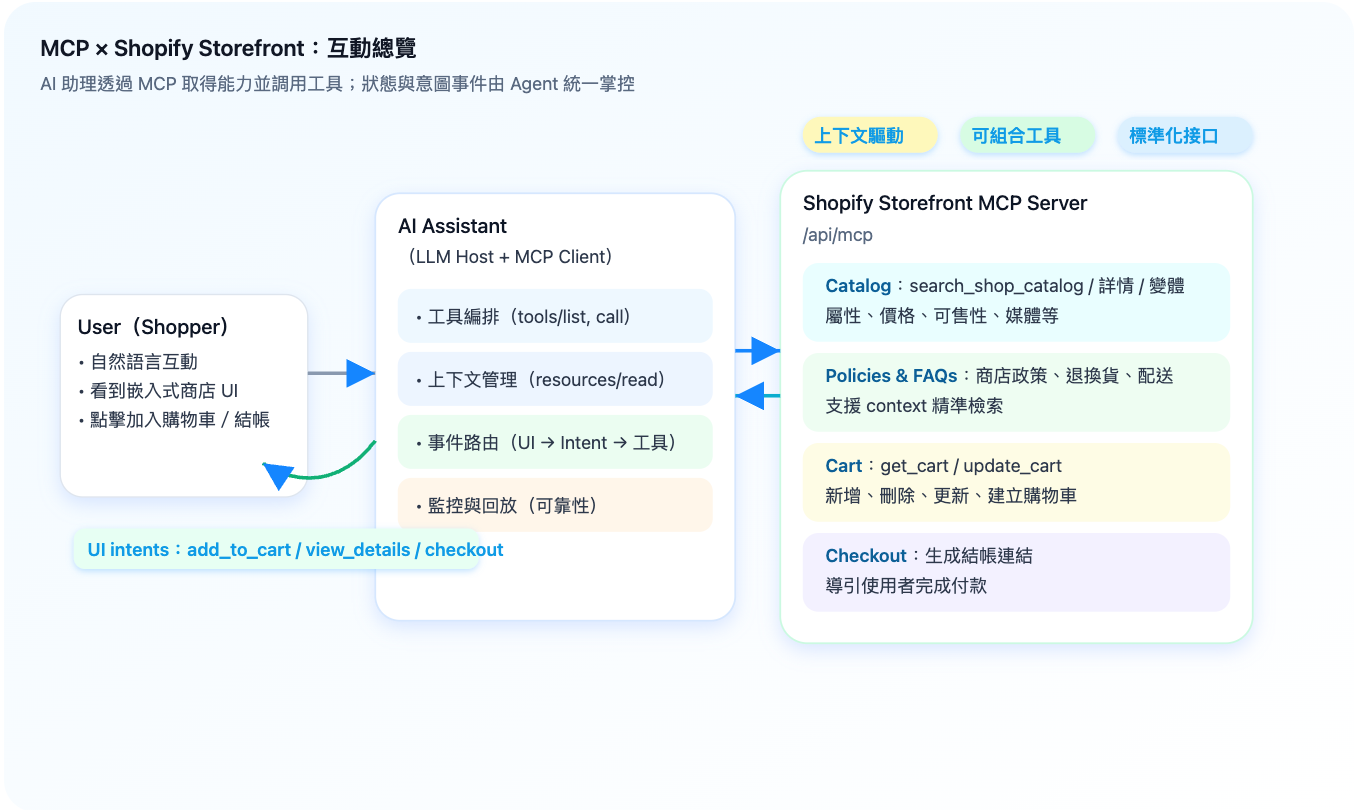

- Shopify 在 Storefront 場景導入「模型上下文協議」(Model Context Protocol, MCP),把產品搜尋、購物車、商店政策等「與購物相關的能力」定義成標準化工具與資源,AI 助理可即插即用。

- 核心設計四大面:上下文傳遞與隔離、工具自描述與流程編排、Agent 主導的事件路由、可嵌入的 MCP UI 元件。關鍵是「讓 AI 保持對流程與狀態的掌控」。

- 對 AI Agent 團隊的啟示:把外部系統「轉譯」成一致協議、把使用者操作「提升」為可路由的意圖事件、以最小集的標準工具支撐 80% 業務,再漸進擴充。

1|為何要在電商 Storefront 用 MCP

- 問題本質:AI 助理必須「理解商店的真實資料與規則」並「能執行操作」。若每個商店、每個模組都自定 API,AI 團隊將被整合成本壓垮。

- 解法要點:用一套標準協議把「資料與能力」規格化。AI 模型看到一致的工具描述與回覆格式,就能穩定地串連步驟。

- 對電商的額外價值:商品維度多、流程長(搜尋→比對→加購物車→結帳→售後),MCP 能把這些步驟拆成可組合的工具,並讓上下文在多輪對話中持續有效。

2|核心概念速讀:MCP 的主機、客戶端、伺服器

- 主機(Host):承載 AI 對話與推理的應用端;它管理連到各種 MCP 伺服器的生命週期與配置。

- 客戶端(Client):主機內部針對某個 MCP 伺服器的連線器;負責工具列舉、工具呼叫、資源讀取與事件處理。

- 伺服器(Server):提供具體能力的服務端。以 Storefront MCP 為例,包含產品搜尋、政策查詢、購物車操作等。

延伸模組化思路(Shopify 實務):

- Storefront MCP:面向購物流程(搜尋、政策、購物車)。

- Customer Accounts MCP:面向帳戶與訂單(查單、退貨、地址)。

- Dev MCP(開發者文件):面向工程開發情境(查 API 規格、範例、Schema)。

3|Shopify Storefront MCP:可以直接拿來用的能力邊界

常見工具(名稱依實作可能略有差異,但語義一致):

- search_shop_catalog:以關鍵字、屬性、價格範圍搜尋產品。

- get_product_details:取得產品與變體的細節(規格、可售性、媒體)。

- search_shop_policies_and_faqs:查詢商店政策與常見問答。

- get_cart:取得目前購物車內容。

- update_cart:新增、刪除、更新購物車項目,或創建購物車。

- generate_checkout_link(或等效能力):根據購物車生成可分享的結帳鏈接。

資料回覆特性:

- 結構化 JSON,欄位穩定、語義清晰(名稱、價格、貨幣、圖片、可售狀態、變體等)。

- 工具描述自帶 Schema(參數、必要欄位、約束、回傳格式),便於模型理解與程式驗證。

4|上下文傳遞與隔離:讓多輪對話「記得住,但不混線」

要點一:對話級持久上下文

- 應用層保存對話歷史(先前的商品、需求、限制),供模型持續推理。

- MCP「資源」概念可承載可重用的片段(例如上一輪的搜尋結果集、店鋪政策摘要)。

要點二:工具級情境參數

- 像 search_shop_catalog、search_shop_policies_and_faqs 支援 context 參數,能把「當前話題」傳到伺服器,提高回傳結果的針對性。

要點三:清晰的優先級與邊界

- 系統層規則優先於會話層;會話之間水平隔離,避免資料穿透;上下文具生命週期(什麼時候生效、何時失效)要明訂。

常見錯誤與規避:

- 把「上一輪選的產品」當作「任何情境都適用」的預設:應明確標記來源與有效範圍。

- 對多使用者或多任務共用同一份上下文:應使用會話分隔與作用域標記。

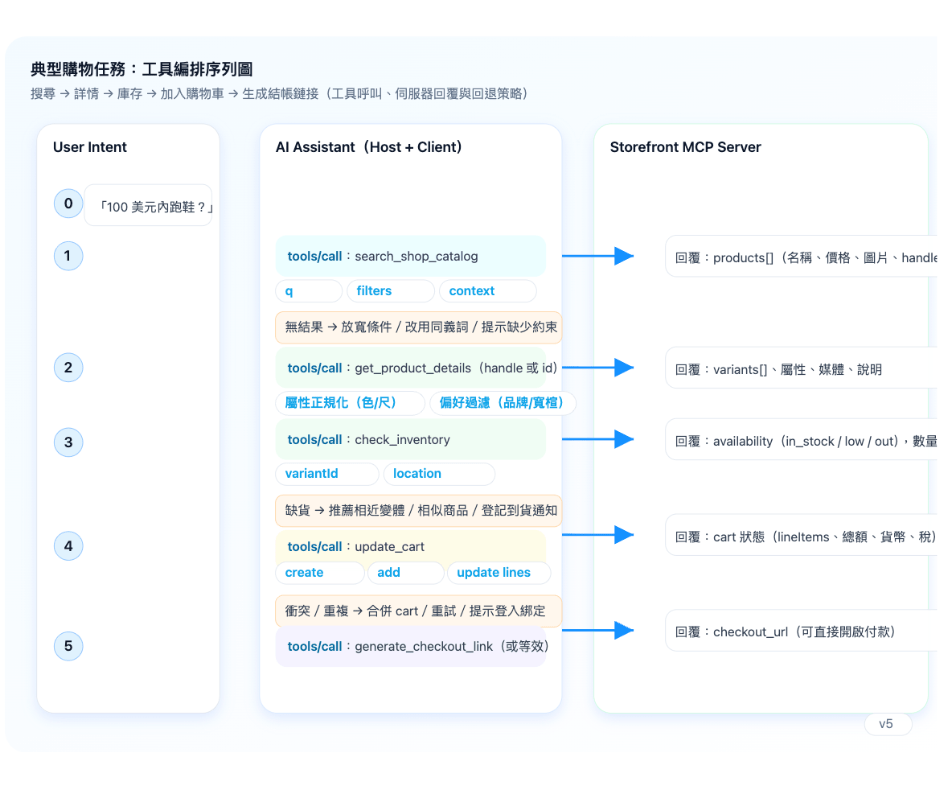

5|工具與流程編排:從「有清單」到「能可靠地連續調用」

兩層能力:

A. 發現與描述

- tools/list:列舉可用工具;每個工具自帶用途、參數、回傳格式。

- 易於 Few-shot 提示:把「什麼時候用哪個工具」「參數如何組裝」寫成規則與範例。

B. 多步驟任務

- 典型路徑:搜尋 → 擷取候選 → 詳情/庫存 → 選擇變體 → 加入購物車 → 結帳。

- 容錯與回退:任何一步失敗(搜尋無結果、變體缺貨)要有替代策略(重試、放寬條件、引導使用者補資訊)。

工程化關鍵:

- 參數正規化:顏色、尺寸、地區等需做映射(「寶藍」→ Blue)。

- 資料校驗:提交工具前先在應用層校驗必填欄位,避免把垃圾請求送進 MCP。

- 態勢監控:把每次工具呼叫、耗時、失敗原因打點,支援回放與調優。

6|Agent 協作與 MCP UI:事件(意圖)先行、狀態由 Agent 掌控

核心原則:即使出現「可互動的嵌入式 UI」,也不要讓 UI 元件繞過 Agent 直接修改狀態。

做法:把使用者操作抽象成「意圖事件」(Intent),由 Agent 接收後決定要調用哪個工具、以什麼參數執行,再把最新狀態回填到 UI。

常見意圖:

- add_to_cart(加入購物車)

- view_details(查看詳情)

- checkout(準備結帳)

- notify(通知類事件,如購物車已更新)

MCP UI 的載入方式與安全:

- 載入型式可為行內內容、遠端資源、或透過沙盒隔離(例如 iframe)。

- 樣式由宿主提供(例如提供 CSS 變化),確保品牌一致性。

- 安全沙箱與事件白名單:避免任意腳本越權與資料外洩。

7|安全與治理:權限、資料可見範圍、抗提示攻擊

- 權限最小化:不同工具與資源對應不同權限;僅開放任務所需的最小集。

- 來源標記與審計:每次工具調用皆記錄來源、參數、回傳摘要與判斷依據,支援事後稽核。

- 抗提示攻擊(Prompt Injection):系統層指令不可被會話層覆寫;對外部資源(例如政策文本、FAQ)做來源驗證與內容清洗。

- 敏感欄位遮罩:地址、電話、付款資訊等,預設遮罩與按需顯示;導出報表時做去識別化。

8|架構亮點總表(精華對照表)

| 架構亮點 | 在 Storefront MCP 的體現 | 實作重點(工程視角) |

|---|---|---|

| 標準化與模組化 | 用一致協議暴露「搜尋、政策、購物車、結帳」等能力;可平行新增 Customer Accounts、Dev 文檔等模組 | 把每個外部系統翻譯成「少量且穩定的工具」,先撐 80% 場景,再逐步擴充 |

| 上下文傳遞與隔離 | 對話級持久上下文+工具級 context 參數;會話隔離與優先級 | 把上下文做作用域標記;對工具回傳結果做快取與引用(有版本標籤) |

| 工具與流程編排 | tools/list 自描述;連續多步調用(搜尋→變體→購物車→結帳) | 參數正規化、前置校驗、錯誤分支與回退;埋點與回放 |

| Agent 中心與 UI 協作 | UI 只拋意圖;所有狀態變更由 Agent 決策與執行 | 建立「事件白名單」;把 UI 操作映射到工具調用策略 |

| 即時性與擴展 | 支援通知與串流(長任務進度、庫存變化) | 以事件匯流排思路管理變更;針對慢查詢做增量回傳 |

9|對 AI Agent 團隊的實作建議(含常見坑位與對策)

A. 建議做法

- 以協議為中心設計:先定義「工具字典」與「資源清單」,再反推前端與提示詞。

- 少即是多:先把 6~8 個最重要的工具做到「可觀測、可回放、可追責」。

- 意圖事件先行:所有 UI 操作、表單提交、快捷按鈕,統一轉成意圖事件給 Agent 路由。

- 資料治理內建:欄位遮罩、來源校驗、版本標籤、審計日誌,一開始就上。

- 觀測與回放:每一步工具呼叫、耗時、結果摘要都打點;建立「任務回放器」做問題定位。

B. 常見坑位與對策

- 坑位:模型「看懂工具描述」≠「會正確串工具」。

對策:在系統提示詞中加入任務計畫(先找產品→再查庫存→…),並提供幾個正反範例。 - 坑位:多語詞彙與變體映射錯亂(顏色、尺碼、地區)。

對策:建立正規化詞典;把映射當作「前置步驟」工具或應用層函式。 - 坑位:UI 直接呼叫後端導致上下文不同步。

對策:嚴禁 UI 直連;一律意圖事件交由 Agent 轉為工具調用。 - 坑位:測不出真實可靠度。

對策:建立任務級測試(用「目標—步驟—驗證點—可替代路徑」四件組);離線回放+線上抽樣。

結語

- 對話式電商真正的挑戰,不在模型「會說話」,而在「能保證正確完成一件事」。

- MCP 在 Storefront 的實踐展示了「協議先行、意圖路由、Agent 掌控、資料治理內建」的完整閉環。

- 拿這套方法論去做客服、訂單、物流、售後甚至後台流程自動化,思路是一致的:先定義能力邊界與上下文規則,再讓 AI 去「組裝」能力,而不是讓 UI 或後端「繞過」AI。

附錄|專有名詞 白話文字典

- 模型上下文協議(MCP):一種讓 AI 能看見、理解並調用外部系統能力的「通用介面協議」。

- 工具:可被 AI 調用的原子能力(例如「搜尋商品」「加入購物車」)。

- 資源:提供給 AI 參考的資料片段(例如「這一頁的商店政策摘要」)。

- 意圖事件(Intent):把使用者在 UI 的操作提升為「動作意圖」,交由 Agent 轉譯成工具調用。

- 主機/客戶端/伺服器:承載 AI 的應用端/主機內連線器/提供能力的服務端。